豊岡鞄のあゆみ

豊岡鞄のあゆみ

古事記に記された柳細工を起源とする豊岡の鞄づくりは時代とともに素材やかたちを変えて進化し続けてきました。

1,200年にも及ぶそのあゆみ、ブランドとしての豊岡鞄の取り組みをご紹介します。

-

2023

豊岡鞄が台湾の忠孝そごうでポップアップストアを16日間にかけて実施

-

2021

廃棄漁網由来の再生原料から製造した鞄を発表

-

2021

豊岡鞄の認定商品数が1500点を超える

-

2021

豊岡小物を商標登録

-

2020

伊丹空港内に「豊岡鞄伊丹空港ゲート店」OPEN

-

2020

豊岡鞄がミラノ展示会「MIPEL展示会出展」に出展

-

2019

豊岡鞄が香港展示会「APLF」に出展

-

2018

組合員16社の出資により、豊岡K-Site合同会社を設立

-

2018

鯖江めがねとのコラボレーションで香港での海外展示会へ出展

-

2018

豊岡鞄の旗艦店である「豊岡鞄KITTE丸の内店」 OPEN

-

2017

豊岡市のふるさと納税返礼品において、"豊岡鞄"が1位に

-

2017

豊岡財布を商標登録

-

2017

”デニムの聖地”岡山県井原にある地域ブランド「井原デニム」とのコラボ商品を発売

-

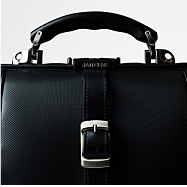

2015

アルチザンとのコラボシリーズ「A&D27」を発売

-

2015

アルチザンとのコラボシリーズ「ベルチェント」を発売

-

2014

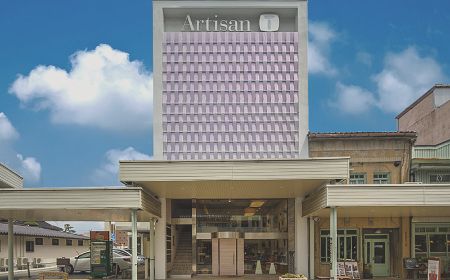

かばんを核とするまちづくりへ

「豊岡鞄」ブランドをきっかけに製造中心のかばん産業から製造と地域を生かしたかばんの街へと変わる取り組みが動き出す。特に職人育成に力をかけ、2013年には「豊岡鞄」旗艦店Artisanを併設した「Toyooka KABAN Artisan scholl」が開校され、地域全体で従事者を増やす努力、技術力アップを目指している。

この取り組みがGOOD DESIGN賞を受賞。 -

2008

デザイナー森田理央とコラボした「マリオネット ジョンソンシリーズ」を発売

-

1971

ニクソンショックを受けて輸出から内需型へと切り替える

-

1953

鞄産業が地場産業へ

従来のスーツケースの同枠を改良し、外型崩れ防止にピアノ線を使用した鞄が誕生。軽くて強靭であることなど、これまでの欠陥を補っていたので他商品を圧倒した。「岩戸景気」(1958~1961)を背景に300を超える鞄関連企業が生まれ、全国生産の80%のシェアを占めるまでに発展。こうしてカバン産業が豊岡市の地場産業となった。 -

1936

素材がファイバーへ(紙を圧着したもの)

ベルリンオリンピックの選手団の鞄として、豊岡のファイバー鞄が採用されるなどこの頃には「ファイバー鞄」が豊岡かばんの主流を占めるようになる。しかし、1937年の日中戦争1941年に太平洋戦争と戦火が拡大するにつれて材料の確保が困難になり、材料の購入・販売などの統制が行われた。 -

1925

5月23日 北但大震災と世界恐慌により大打撃を受ける

-

1900

パリ大博覧会で柳製品が「銀賞」受賞

-

1893

シカゴ万博博覧会で柳製品が「銀賞」を受賞

-

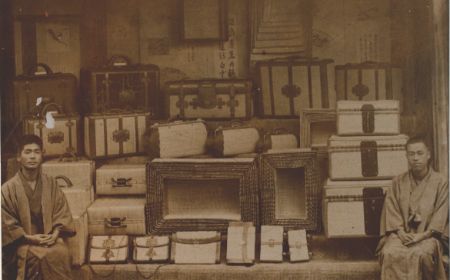

1881

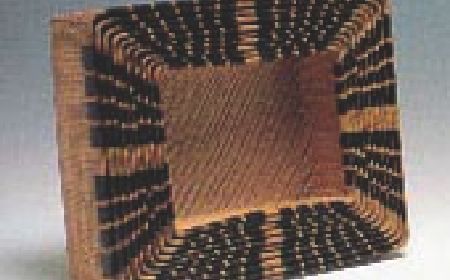

柳こおりから豊岡の鞄へ

豊岡の鞄としては、八木長衛門が第2回内国勧業博覧会に2尺3寸(約70cm)入子3本革バンド締めの「行李鞄」を創作したのが始まりと伝えられている。この3本バンド締めの柳行李は外側はトランクと同じだがトランクとは呼ばれずに柳行李と呼ばれていた。このことは、これが従来の杞柳製品の改良品で、柳行李で名高い豊岡で作られたことが、鞄と呼ばれず行李と呼ばれた原因と言われている。

-

1668

豊岡藩の独占取扱品として、柳こおりの生産が盛んになる。この年、京極伊勢守高盛が丹後国から豊岡に移封され柳の栽培並びに製造販売に力を注ぎ土地の産業として奨励したのがはじまり。豊岡から大阪を経由して全国にその経路が出来上がり、幕末には、流通・販売機構も整い、全国的名声を築く。

-

1580

羽柴秀吉の但馬平定により杞柳産業としての歩みが始まる

-

1473

奈良の正倉院に「柳筥(やなぎかご)」を上納「応仁記」には、豊岡市の九日市に「九日市場」が開かれ、柳こおりが商品として盛んに売買された記述がある。おそらくこの時期から、地場産業として家内手工業的な杞柳産業が発展したと予想される。

-

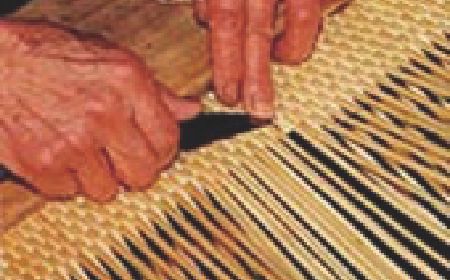

712

「古事記」の中に 新羅王子とされる天日槍命(アメノヒボコ)によって柳細工の技術が伝えられた、との伝承が記されている。豊岡の鞄のルーツは、その柳細工で作られた「カゴ」だと言われている。

-

27

但馬を拓いたと言われるアメノヒボコノミコトが柳編みの技術を伝える。